Y si ensanchamos la mirada, también aparecen Afganistán, Myanmar, Siria, Irak, Libia, Mali, Níger, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Haití… una lista oscura y dolorosamente larga.

Cada país con su propio estruendo. Cada guerra con su propio vocabulario: detonaciones, metralla, explosiones, disparos, ráfagas, ruinas. El planeta respira agitado entre el humo y los escombros, mientras millones de personas recorren caminos de huida, llevando en los ojos un brillo que es mezcla de miedo, resistencia y pérdida.

Frente a este panorama, a menudo cerramos las ventanas, bajamos el volumen, apartamos la mirada. Es demasiado duro. Nos desborda. Nos pesa. Pero esa evasión es, en sí misma, un síntoma: el mundo se desgarra, y sin embargo seguimos en marcha como si la guerra fuese un ruido de fondo, como si los cuerpos caídos fueran un paisaje lejano.

Y es precisamente en ese contexto, doloroso, complejo, urgente, donde el teatro cobra un sentido profundo, casi sagrado. Porque el teatro no solo cuenta. El teatro educa. El teatro sana. El teatro propone. El teatro interpela. Y pocas obras actuales lo hacen con la sutileza, la belleza y la contundencia de Zepo Zapo, la aplaudida creación de Markeliñe puesta en escena en el Teatro de Rojas de Toledo.

Esta obra, dirigida al público familiar, pero profundamente dirigida al ser humano en todas sus edades, levanta una pregunta que nos atraviesa como una flecha luminosa:

¿por qué nos seguimos enfrentando si, en el fondo, tenemos más afinidades que diferencias?

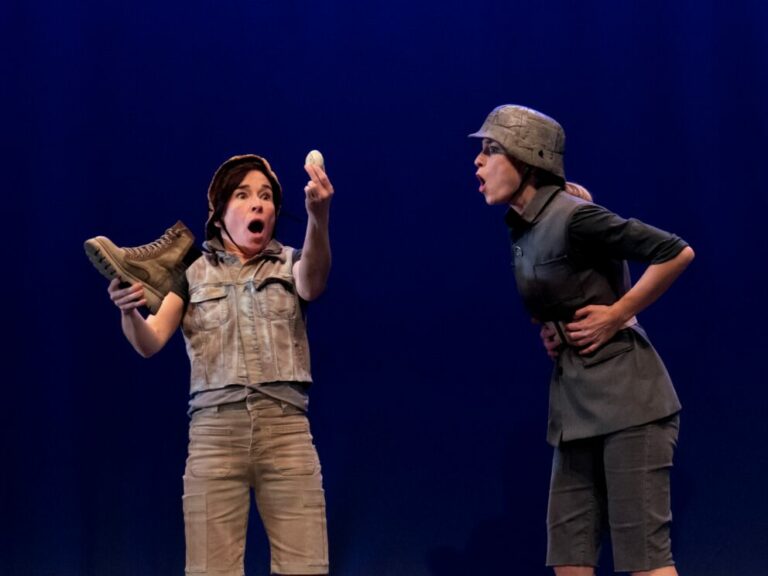

Zepo y Zapo son dos soldados, dos mujeres obligadas a empuñar un uniforme que no eligieron, dos cuerpos empujados por el mandato de la guerra hacia una confrontación absurda. Uniformes distintos, gestos distintos, bandos distintos.

Pero cuando el silencio entre ellas se hace, cuando la mirada se prolonga, descubre el público, descubren ellas mismas, que la “enemiga” no es más que un rostro con miedo, con coraje, con ganas de sobrevivir.

De ahí brota una verdad pedagógica monumental: las guerras no se alimentan de odio real; se alimentan de prejuicio, de desinformación, de órdenes verticales, de narrativas que borran al otro.

El teatro, el Teatro de Rojas, aquí, opera como un aula. Un aula sin pupitres, sin pizarras, sin libros. Un aula donde se aprende viendo. Donde se aprende sintiendo. Un aula donde la pedagogía no se dice: se encarna.

La compañía Markeliñe lleva décadas trabajando desde la gestualidad, desde la imagen, desde la poesía visual. Y en esta pieza, esa poética se convierte en un dispositivo de educación emocional y ética. Porque mostrar la guerra sin mostrar violencia explícita es un acto pedagógico de alto valor: enseña que el conflicto nace antes del disparo, mucho antes, en la mirada que rechaza, en el gesto que prejuzga, en el miedo que divide.

Zepo Zapo es un espejo que nos devuelve a nuestra propia humanidad. Cada gesto de las intérpretes, cada duda, cada sobresalto, cada tímida apertura hacia la otra, funciona como un manual silencioso sobre la construcción de la paz. La guerra, parece decirnos la obra, no empieza cuando suena un cañón. Empieza cuando dejamos de escuchar. Y la paz tampoco comienza cuando callan las armas. Comienza cuando reconocemos al otro.

La dramaturgia de Iñaki Eguiluz traza un relato de profundidad emocional, sin grandilocuencias, sin efectismos. La dirección de Markeliñe convierte la escena en un espacio suspendido entre la fragilidad y la esperanza. Las intérpretes (Itziar Fragua y Nerea Martínez) sostienen la obra con una delicadeza que conmueve incluso sin palabras: ahí reside la fuerza. Lo esencial no se dice: se transmite.

Y aquí emerge otro elemento clave: la pedagogía del teatro como herramienta de paz. El teatro permite ensayar lo que la vida a veces no nos deja ensayar. Permite colocarnos en el lugar del otro sin peligro, sin escudos, sin trincheras. Permite sentir por un instante la vulnerabilidad de quien creemos distante. Permite desmontar, una a una, las capas de prejuicio.

El espectador infantil descubre que la guerra no es heroica, sino absurda. El espectador adulto descubre que la enemistad no es natural, sino fabricada. Y ambos descubren que la paz no es algo pasivo, sino un acto de valentía.

La puesta en escena, sin artificios, deja el terreno libre para que el mensaje cale: la guerra no tiene sentido, y la paz requiere decisión, coraje, imaginación. Es un espectáculo que siembra preguntas esenciales: ¿qué es un enemigo?, ¿quién decide que lo sea?, ¿qué pasa si dejamos de disparar y empezamos a mirar?, ¿por qué seguimos separándonos?, ¿cómo enseñamos a las niñas y los niños que la paz es posible?

Zepo Zapo recuerda que la paz es una construcción diaria, no un tratado distante. Nos dice que cada gesto cuenta: la mano que se ofrece, el silencio que escucha, la palabra que sustituye al grito. Que la cultura, que el arte, que el teatro tienen la responsabilidad, y la capacidad, de sembrar otro porvenir.

Porque la cultura de la paz no se decreta: se cultiva. Se cultiva desde la escuela. Se cultiva desde el hogar. Se cultiva desde los teatros. Se cultiva desde obras como esta, que nos devuelven a lo que somos cuando nos despojamos de banderas: seres humanos vulnerables, necesitados unos de otros.

Y por eso esta obra, aparentemente sencilla, posee una fuerza monumental. Porque es una llamada. Un aviso. Una propuesta. Un compromiso. Una promesa. Una urgencia. Que la guerra es un error. Que la paz es un trabajo. Que la cultura es una herramienta. Que la educación es un camino. Que la fraternidad no es un lujo, sino un deber.

Al salir del Teatro de Rojas, tras ver Zepo Zapo, una certeza se instala en quien lo contempla: la paz no es un sueño frágil, es una construcción posible. Y cada uno de nosotros tiene un ladrillo que aportar. El teatro ya ha puesto el suyo. Ahora el resto depende de nosotros.

Y aquí llega la provocación necesaria: ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de admitir que la guerra también empieza en nuestras casas, en nuestros gestos, en nuestras palabras?, ¿cuántas veces más repetiremos la lógica del enemigo en nuestras conversaciones, en nuestras aulas, en nuestras calles, antes de comprender que esa misma lógica, replicada millones de veces, es la que sostiene los conflictos que incendian el planeta? Si Zepo y Zapo, dos soldados que no se conocen, dos mujeres entrenadas para desconfiar, pueden mirarse y reconocer su afinidad, ¿qué excusa nos queda para seguir levantando muros y trincheras cotidianas?

Porque si esta obra tiene un mensaje final, es uno que no permite quedarse quieto: la paz no se contempla, se practica. Se practica con valentía, con decisión, con renuncia, con imaginación. Se practica desmontando prejuicios, desactivando violencias, desobedeciendo discursos que llaman al odio. Se practica en la escuela, en la política, en la familia, en la calle y en la intimidad. Se practica incluso cuando nadie mira. Se practica cada día. Y si no lo hacemos, habrá que admitirlo sin máscaras: entonces no es la guerra la que fracasa, somos nosotros.